CARRIERE MEDICALE ET SCIENTIFIQUE

Libéré de ses obligations militaires, Joseph Wybran entame sans délai une carrière hospitalière à plein temps à l’hôpital Brugmann comme assistant au Service de Médecine du Professeur Lambert (mars 1967 – Juin 1970).

Pendant la Guerre des Six Jours, il met en place les collectes de don du sang pour les soldats israéliens. Déjà il conjugue son engagement sioniste et sa vocation humanitaire. Lazard Perez (zal), qui lui succéda à la présidence du CCOJB, évoqua cette initiative, lors du premier hommage public rendu à Jo Wybran, l’année suivant son assassinat : « Souvenez-vous, pour ceux qui ont connu cette époque, l’atmosphère était particulièrement fiévreuse. Les dirigeants des pays arabes dans la région préparaient le monde, par leurs discours incendiaires, à la prochaine disparition de l’Etat d’Israël. C’est dans ce contexte que Jo Wybran mit sur pied et prit la responsabilité de toutes les activités liées au domaine de l’aide médicale à apporter à Israël. Il coordonna notamment les collectes de sang qui s’effectuèrent à cette époque sur une grande échelle. »

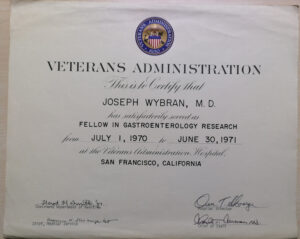

Après 3 années à l’hôpital Brugmann, Jo Wybran choisit de faire sa spécialisation aux Etats-Unis et est accepté en juillet 1970 au Veterans Administration Hospital à San Francisco, en Californie. Il intègre l’année suivante le Département d’Hématologie et Immunothérapie du Service de Médecine de l’Université de San Francisco. Là, sous la direction du Professeur Hugh Feudenberg, il mène des recherches de pointe dans le domaine de l’immunologie sur les marqueurs des globules blancs dans les leucémies en identifiant les propriétés des lymphocytes T. Il co-signe avec ce dernier trois publications, entre 1972 et 1973, qui connurent un impact exceptionnel dans la littérature scientifique internationale et établirent sa réputation mondiale.

Jacques Brodchi, neurochirurgien à l’hôpital Erasme

En 1974, de retour à Bruxelles, Joseph Wybran approfondit ses travaux précurseurs en psycho-neurologie-immunologie et développe l’application clinique des méthodes qu’il a mises au point dans la recherche contre le cancer. Dans le cadre de la coopération entre l’Institut Jules Bordet et l’hôpital Universitaire Saint-Pierre, il co-organise avec le Professeur Maurice J. Staquet le Symposium sur l’immunologie tumorale clinique à Bruxelles, du 26 au 29 mai 1975 qui donnera lieu à une très importante publication des travaux sous leur supervision, en 1976.

Il soutient sa thèse en 1977 et obtient le titre d’Agrégé de l’enseignement Supérieur. Il est ensuite chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) à partir de 1982.

En 1980, il est nommé chef du département d’Immunologie-Hématologie et Transfusion sanguine de l’hôpital Erasme. Il s’entoure de collaborateurs de grande qualité ; il met sur pied en 1982 le Centre Régional de Transfusion Sanguine de la Croix Rouge, le laboratoire d’immunologie, le laboratoire d’hématologie et un secteur clinique chargé notamment de patients atteints de certains cancers du sang et du SIDA. Il sera également membre de la cellule SIDA du Ministère de la Santé de la Communauté Française.

Sa renommée internationale dans ces domaines de la recherche scientifique l’a amené à faire rayonner ses connaissances à l’étranger, à l’invitation de nombreux pays comme la France, la Chine (Taïwan), la Pologne, les Philippines ou les Etats-Unis, pour n’en citer que quelques-uns. Fait notable, il a également été nommé Professeur à l’Université de Xiamen, en République populaire de Chine.

Il préside la Société belge d’Immunologie et le Tumor Immunology Project Group de l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer. Enfin, il est membre du Comité mondial de la Société internationale d’Immuno-pharmacologie et du Comité mondial de la Société internationale d’Immunologie.

Au moment de sa mort, il oeuvrait avec ardeur à la création d’un nouveau centre de transfusion sanguine, lequel est entré en activité peu après.

A l’annonce de son assassinat, le monde médical est en état de choc. Les messages de condoléances affluent de toutes parts. Ses collaborateurs, ses collègues, en Belgique comme dans le monde, tous ceux qui l’ont côtoyé n’ont eu de cesse d’honorer sa mémoire. La direction de l’hôpital Erasme ainsi que l’Université Libre de Bruxelles ont perpétué son souvenir à l’attention des générations à venir. Un boulevard à proximité de l’hôpital porte son nom. De même un auditoire, et dix ans après l’attentat, une exposition lui a été consacrée au Musée de la Médecine.

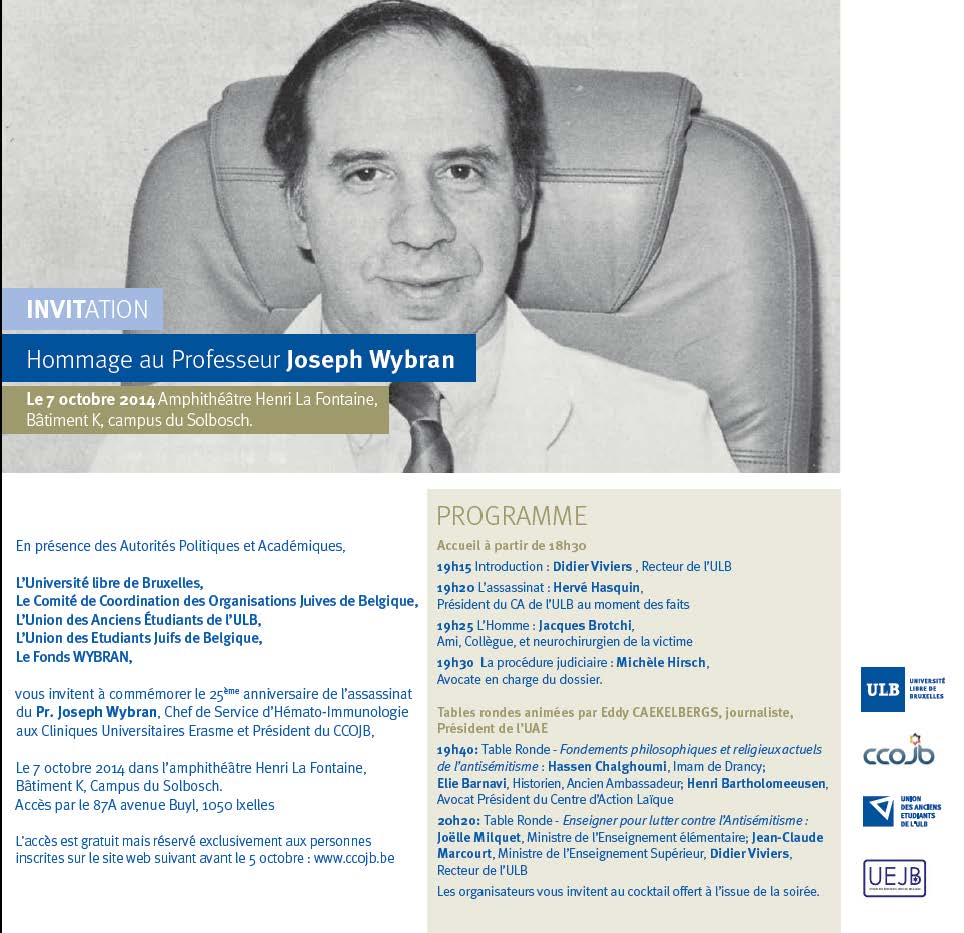

Le 7 octobre 2014, pour marquer le 25ème anniversaire de son assassinat, une importante cérémonie s’est tenue à l’ULB devant un auditoire nombreux. Ses collègues, ses amis, des personnalités du monde médical, universitaire, politique, religieux et les représentants des institutions juives de Belgique ont évoqué son parcours, ses engagements mais aussi le combat mené par la défense des parties civiles pour faire aboutir un procès que la justice a toujours refusé d’ouvrir. Le parquet fédéral menaçait déjà depuis quelques années d’obtenir le non-lieu pour ce dossier.

L’ULB a érigé une stèle commémorative sur le campus du Solbosch, inaugurée en octobre 2019 pour le trentième anniversaire de sa mort.